Nombrar es amar

Hace unos años conocí a una joven en cuyo instituto de educación superior pasaban lista como cuando éramos chicos: el profesor leía cada nombre y apellido, y los estudiantes respondían, uno por uno, “presente”. Ese acto, para muchos insignificante, era el gatillo de las peores sensaciones: nauseas, taquicardia, niebla mental. Desde niña, ese sonido empecinado, cruel; y un apellido del que sólo quería desertar.

Algunas veces se cubría los oídos, con y sin disimulo dependiendo de su desesperación. “Es una niña extraña, insolente”, decían de ella. Nadie entendía en su escuela. Nadie secaba sus lágrimas. Años de incesto y abusos sexuales durante la niñez y adolescencia. De poco sirvió crecer. Vivía sola en la capital por sus estudios y juró jamás regresar a su pueblo, pero daba igual donde estuviera. Bordeando la adultez, la memoria era forzada, ahora en otra aula, a escuchar un apellido infame y su vínculo tétrico, pesado, tan pesado, con el padre-violador. “No soy su hija”. “Hija significa nada”. “Mis hijos, si llego a tenerlos, no pueden llevar su apellido” (conozco ese juramento también). Si iba en segundo o vigésimo lugar, no le importaba, sólo necesitaba podarlo, sacarlo de raíz. Lo que a ella la definía y le daba identidad era su determinación de escribir otra historia, ahora en sus términos, con un cuerpo propio, y un nombre también.

En tanto pudiera tramitar legalmente el cambio, su preferencia era usar el apellido de su madre. Realizó esa solicitud al instituto, y fue rechazada sólo en virtud de argumentos burocráticos. No hubo de nadie voluntad de acoger, de entender. Recordaba, mientras me contaba su historia, que en algún momento se había discutido en el congreso de Chile, un proyecto de ley que permitiría el cambio de apellido a víctimas de incesto. Quedó en el olvido hasta ahora (la moción se incluye en el proyecto de aumento de penas para ofensores sexuales). Una indemnización magra.

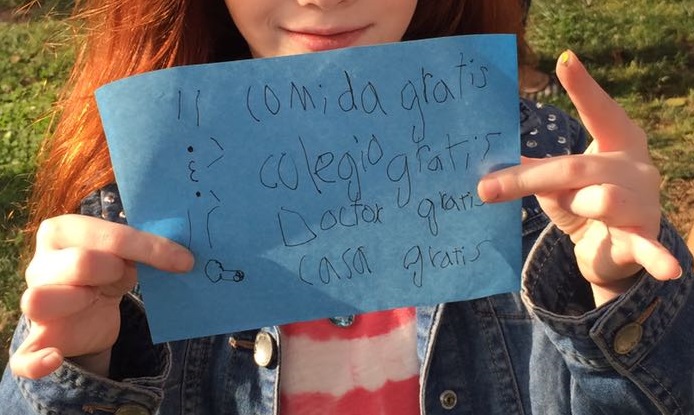

En otra historia, la misma muralla inclemente. Una niñita de siete años en proceso de adopción por su padrastro, quería ser nombrada con su apellido en presente, no cuando el proceso finalizara. Por más que la madre solicitó al colegio que al menos ella pudiera escribir ese apellido del afecto en trabajos o pruebas –sin alterar actas, certificados de notas, ni documentos oficiales- no hubo caso. Tampoco sirvió la apelación de psicólogo, pediatra, ni de otros apoderados solidarios. La burocracia, nuevamente por encima de la humanidad.

Nadie mira a la niña, nadie soba su corazón. Cada comienzo de día, cuando las profesoras abren el libro de clases, ella se angustia. Quiere faltar a clases, o llegar tarde sólo para saltarse la lista. Simula dolores de estómago, y en muchas ocasiones sí le duele y mucho, y rompe en lágrimas intentando explicar una historia compleja, además de privada, a algún compañero de curso. Ya los niños iban notando la discrepancia de apellidos entre la niña y el papá que todos reconocían como suyo; una discrepancia que no cabía en retratos familiares, en la certeza de nido, o cada vez que la pequeña llegaba o salía del colegio con una mano tomada de su mamá, y la otra de su padrastro. Ojalá hubiera una palabra para describir esa sensación de las manos que se acurrucan, “conversan”, juegan, expresan afectos, nervios, o temor, que descansan y se serenan una en la otra. Ese hilo intraducible, quedaba interrumpido, “como si nos soltaran de las manos por las malas”, decía la niña. El colegio no quiso escuchar.

He recordado estas historias de ausencias deliberadas y negaciones de cuidado, a propósito de la discusión de la ley de identidad de género en Chile y el cambio de nombre y sexo registral para niños y niñas transgénero menores de 14 años. Los argumentos en contra cuestionan la capacidad infantil de deliberar y decidir. Pero ser pequeño no equivale a no sentir o no saber. Concedamos que “me duele” o “esto me hace sufrir” no admite margen para interpretaciones. No si estamos escuchando, radical, profundamente, la voz de los niños. O de cualquier persona qué sabe quién es y espera ser respetada en su identidad, su derecho a ser en paz.

La RAE define identidad como la “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. Haz de luz que no se detiene ante la grieta ni el escombro ni la roca ni el corazón de hielo. No entiendo cómo se puede negar ese derecho humano a una niña de 7 años o a una joven universitaria que, por distintos motivos, necesitaban hacer coincidir su nombre con sus genealogías: una para sentirse parte, y la otra para dejar atrás y levantar un nuevo árbol, sólo suyo. Las dos, sobre todo, querían preservar un vínculo primordial con quiénes ellas sentían y sabían que eran (y no eran).

Alineación de cuerpo, sentimiento, lugar en el mundo, y el nombre que los refleja, sin disociaciones; sin tener que subordinar la propia historia a asignaciones de identidad que hagan doler, desdoblarse. Las historias con que inicio este escrito, y tantas otras, me han ayudado a comprender el imperativo de cuidado para niños, niñas y adolescentes trans que necesitan también el pleno reconocimiento de su ser, su nombre, su identidad. Antes de los 14 años, o después. Cuando sea necesario. Derecho a ese tiempo. Como todos. Tiempo para construirnos, para reconocernos cada uno, consigo, desde el nombre y hasta nuestros límites humanos más hondos. Mirarnos con y sin velos, con o sin espejos; pasar por ventanas y charcos de lluvia y agradecer por igual el reflejo lleno de vida de nuestro ser.

El nombre importa, importa tanto. Cada uno recibe uno al nacer, aunque no sepamos cuál es, ni qué significa ser niño o niña, o persona, y nada en realidad. Sin embargo, la identidad comienza a construirse y expresarse muy temprano, de maneras distintas y únicas, mediante experiencias cotidianas, simples, complejas, maravillosas, misteriosas, en presencia del amor, el cuidado (y también entre carencias y sombras). No hay una sola forma de ser niño o niña. No hay una regla, una forma seriada, previsible, para las identidades humanas.

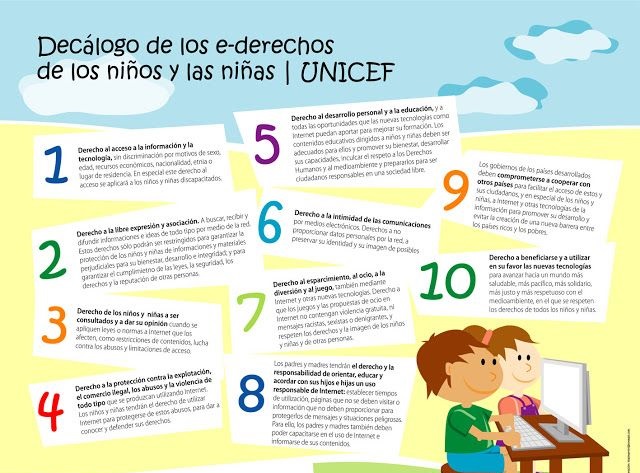

Las convenciones de DDHH reconocen el derecho a la identidad y no obstante como sociedad, aún en este siglo, limitamos su ejercicio. Por cierto ha habido avances en relación al uso del nombre social para las personas transgénero en la educación superior y también en las escuelas (aunque no tendrían que ser necesarios tantos reglamentos escritos para cuidar de todas las infancias). Sin desconocer nuestros progresos como país, por insuficientes que sean todavía, o por ilógica que nos resulte, por ejemplo, la entrega de protocolos y documentos para guiar la relación con la niñez trans cuando carecemos de un suelo en la educación para la sexualidad, afectividad, relaciones humanas, cuidado ético y prevención de abusos, lo fundamental es que sí estamos dando pasos. Por eso más cuesta entender que demoremos frente a necesidades que podrían resolverse de manera expedita y sencilla, cuidando y previniendo heridas provocadas, por ejemplo, por la obcecación y el abuso de poder que se expresa en “sé mejor que tú lo que necesitas, lo que DEBES necesitar, lo que debes ser”. Es violento.

Aun con todo lo que no sabemos en relación a la identidad transgénero y su vivencia en distintas etapas de la vida, al menos sí sabemos que lo primero es el respeto; y que el no-apoyo y el rechazo y la soledad en seres humanos niños pueden tener consecuencias devastadoras (los índices de suicidio en adolescentes trans son por todos conocidos). Un piso mínimo de confirmación es poder contar con un nombre y sus coincidencias obvias y cuerdas en el sexo registral.

Mi hija mayor, adulta, me sorprendió hace un año, quizás dos, marcando en un formulario “otro”, en la consulta por su sexo. Pudo haber puesto un ticket en “femenino”, simplemente. “Pero me rebela todo esto”, la falta de corazón, de sentido común. Ella se define como cisgénero y punto, y lo dice con una naturalidad que admiro. El prefijo cis significa “de este lado” o “del mismo lado”, y cisgénero alude a la coincidencia (o conformidad) entre la identidad de género y el sexo de nacimiento. Trans, entraña un tránsito, significa “del otro lado”. Quizás quienes leen ya saben, pero no está de más dedicar unas líneas a estos conceptos que muchos aprendemos junto a las nuevas generaciones. En ellas no vemos nuestras trabas y demoras; y las distinciones no se registran como motivo de separación o diferencia en derechos de ningún orden. Personas distintas, igual dignidad, sólo eso. Ver “con ojos de niños”.

Como otros niños de su edad, mi hija menor leyó el libro de Jazz Jennings (nacida niño, Jaron era su nombre) y cree que podrían ser las mejores amigas porque “a las dos nos gustan las sirenas”. Ella no ve en ser transgénero una distinción que cambie nada de lo esencial: la infancia es un tiempo de amparo, amor, juegos, sueños, para todas las niñas, niños, o niñes (otra palabra que admito me ha costado incorporar). También así lo conciben, afortunadamente, docentes, familias y comunidades educativas que se comprometen emprendiendo hermosos procesos de transformación en escuelas donde no cabe la pregunta de por qué cambiar un uniforme deportivo, o los baños, o las formas de hacer muchas cosas, solo por un niño o una niña cuyo bienestar está en juego.

Entendemos lo vitales que resultan estos respaldos cuando sabemos de niñas que han cortado su pelo o su ropa como una forma de conminar al mundo adulto a tratarlas como el niño que se sienten y son, o a niñitos que han herido su pene como una súplica para ser reconocidos con su nombre, pronombres, presencias de niña. ¿No han sido suficientes congojas? Podríamos garantizar reconocimiento, trato digno y amoroso, como el colectivo humano y civilizado que se supone somos, así se tratara de un solo niño o niña entre 3 mil de un colegio, o entre cientos de miles en una ciudad, o millones de un país. “Los niños primero” es TODAS las infancias. La niñez trans, también. Algunos pensarán que hay urgencias mayores que un nombre, pero con mayor razón, si está a nuestro alcance poder resolver pronto un pedido de cuidado como éste y otros que entraña la ley de identidad de género, por qué no hacerlo a la brevedad posible, con todo el afecto posible.

Muchos de nosotros no llegamos a tener que preguntarnos qué trazas dejan nuestros nombres al decirlos, escribirlos, o cuando los escuchamos, o leemos. Pero podríamos estar de acuerdo en que algo como un nombre debería estar libre de temores, pesadumbres. Escribir “Emilia, masculino”, “Vicente, femenino”, no me lo imagino, y no sé lo que es vivir una trayectoria con mis hijas donde deba luchar por algo que me parece tan elemental como su identidad, pero otras madres y padres sí saben. Viven con sus hijos e hijas transiciones que ya exigen suficiente de ellos -y cuánto camino han abierto para toda la niñez- como para encima agregar esperas donde algo justo se trata como si fuera una concesión, un favor, y no como un derecho. Nos ha costado comprender.

El rol de los padres y madres es el más importante (por favor leer esta maravillosa reflexión y carta de Matias Carrasco, y el reportaje Infancia en Tránsito) , pero solos no se puede. Se necesita de todos, todo un pueblo, nuestras instituciones, nuestras leyes. It takes a village, mil veces. La ley de identidad de género no completa su trámite en el Congreso Nacional. Queda revisar indicaciones o precisiones que no siempre nos resultan sencillas de entender (recomiendo leer a la abogada Constanza Valdés), y quizás son muchas más las preguntas que se abren, conforme reflexionamos sobre este tema. Existen organizaciones orientadoras a las cuales siempre es posible recurrir, cada uno o en familia o como escuelas (OTD Chile ha publicado recientemente una edición especial, e imperdible, de su revista Le Trans dedicada a la niñez). La activista Alessia Injoque, de quien mucho hemos aprendido también, acoge en sus escritos, con humanidad e inteligencia, muchas de nuestras inquietudes (y las dudas sean siempre bienvenidas, no el prejuicio, no el encono). Como nunca antes tenemos acceso a información, pero si aun así sentimos que apoyar o interceder nos cuesta, recordemos qué se siente recorrer territorios no siempre transparentes o inequívocos mientras acompañamos el crecimiento de nuestros hijos, y cómo, cuando las circunstancias nos sobrepasan, cuando el desconcierto o el agobio nos paralizan, volvemos a la confianza mayor del amor para desde ahí buscar respuestas. En esa sola disposición de búsqueda, ya hay un acto rotundo de cuidado.

Desconozco el calendario exacto en lo que sigue. Pero el viernes recién pasado tuve la suerte de escuchar a la jueza y mamá Luisa Hernández, y salí de la biblioteca de Santiago llena de esperanza en este tiempo de cambios, repitiéndome, cuadra tras cuadra, ¿Y si fuera mi hija, mi hijo?, ¿qué desearía, qué pediría a nuestros legisladores en toda ley que involucre a la niñez? Que respondan a esa misma pregunta que vuelve sobre los hijos de todos, antes de tomar las decisiones indispensables hoy, y las únicas que creo caben aquí: decisiones de amor.

______

Imágenes:

“Ma vie en Rose”, film belga, 1997, que nos acerca de la forma más gentil y accesible, a la comprensión y reflexión sobre experiencias de reconocimiento de la propia identidad, desde la no conformidad con el sexo de nacimiento. En lo personal, me ha ayudado muchísimo con mis hijas, y también en comunidades educativas. Vale la pena verla.

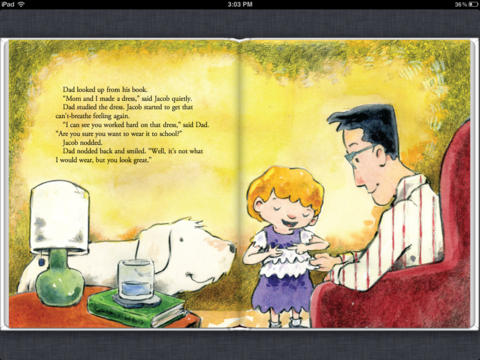

“Jacob’s new dress”, by Sarah Hoffman, Albert Whitman Company, 2014

Jazz Jennings

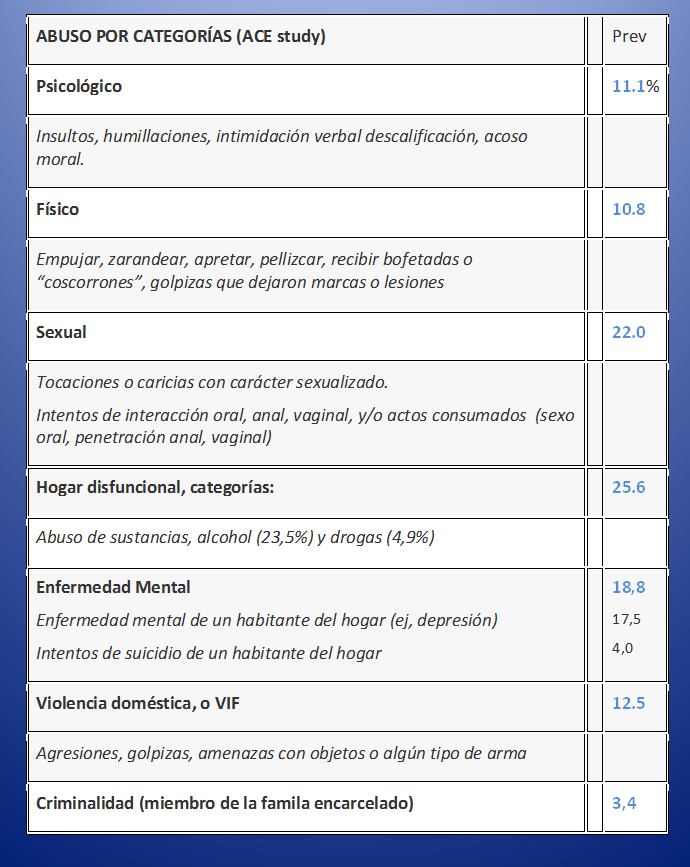

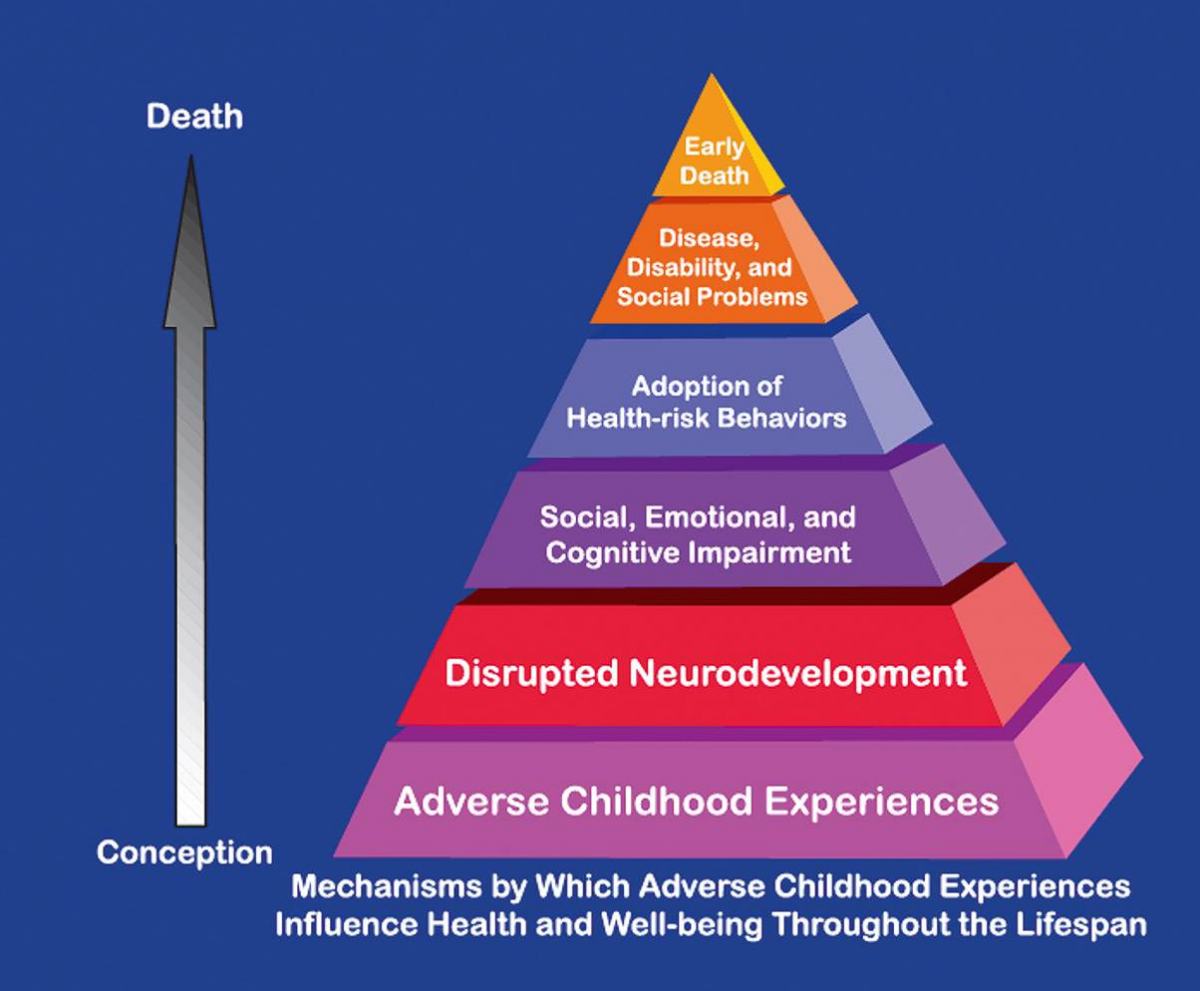

Respuestas de estrés positivo:

Respuestas de estrés positivo: