Víctimas ASI: Derecho al tiempo y a la no-prescripción

(Parte de la presentación realizada en el Congreso de Chile, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, responsable de aprobar la idea de legislar por la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad).

Antecedentes

En el mundo, se ha estimado que son más de 40 millones de sobrevivientes adultos de ASI (datos de la CDC, EEUU). Sólo en el año 2014, 120 millones de niñas fueron víctimas (Unicef, “In plain sight”, informe de violencia infantil)[1]. La prevalencia, a nivel mundial, es del orden del 20%[2].

En Chile, anualmente, las denuncias son cercanas a las 20 mil; cada día, 50 a 60 niñas/os y adolescentes vivirán abusos. Un niño o niña cada 33 minutos. Del total nacional de víctimas de delitos sexuales, más del 70% son menores de edad. Por cada víctima que devela, otras seis no lo harán[3]. Los números no son números: son cuerpos, vidas, seres humanos niños y niñas que viven experiencias definidas como “inenarrables”[4].

¿Cómo podría un niño o niña dar nombre o hacer frente a la experiencia de incesto que en el hogar que debía refugiar, puede darse en cualquier momento, día, semana, años completos? ¿Cómo reconocer que cuidadores, mentores, y que espacios como escuelas, pastorales, residencias de “protección del Estado”, pueden ser lugares peligrosos? ¿Cómo decodificar el abuso sexual adulto, cuando lo “sexual” no existe ni como palabra todavía en el lenguaje de los niños pequeños?

Junto a las definiciones que la ley establece para los delitos sexuales, necesitamos ser enfáticos en que éstos son una gravísima violación de los derechos de los niños que el Estado chileno se comprometió a respetar en acciones, no sólo en palabras (al suscribir a la CDN, en 1990).

La violencia sexual y los delitos sexuales contra la niñez han sido reconocidos como formas de tortura (que es un crimen de lesa humanidad, imprescriptible). En informe reciente del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para la Asamblea General de Naciones Unidas (enero de 2016), se insiste en la responsabilidad del Estado sea que éste desempeñe o no un rol directo en la perpetración de la violencia sexual contra diversos grupos, como por ejemplo, la niñez.

El Estado tiene obligación de prevenir, educar, reconocer patrones de violencia, procurar justicia y asistir a las víctimas de dichos delitos. La “pasividad” o “no diligencia” del Estado podrá considerarse como indicadora, inclusive, de “endoso y justificación” de la violencia sexual.

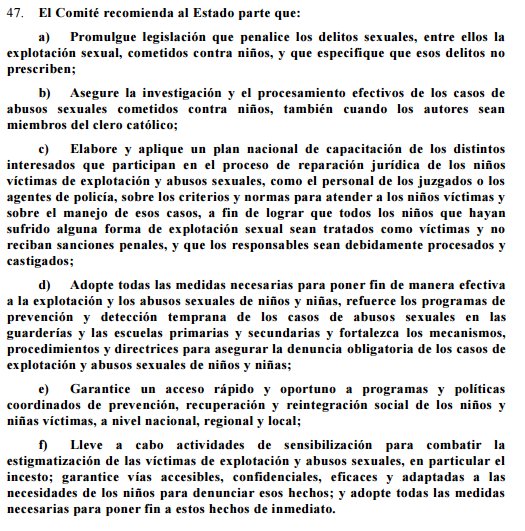

No se ha cumplido con el compromiso adquirido (y malamente un proyecto de ley por garantías integrales para la infancia tendrá valor, si el Estado de Chile no es coherente con acuerdos ya suscritos y que tienen valor de ley) y el estado chileno desoye e inclumple recomendaciones como la que realizó el año 2015, el Comité de DErechos del Niño de Naciones Unidas, en relación a la necesidad de legislar para que REALMENTE se penalicen los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y que éstos NO PRESCRIBAN:

***

Abuso sexual infantil, su dinámica y sus tiempos

El abuso siempre involucra a un abusador, y adultos no-ofensores (personas o comunidades completas) quienes mediante su silencio, omisión, complicidad o la desidia en informarse y/o actuar en favor de proteger a la niñez, son corresponsables igualmente de la ocurrencia de delitos sexuales en su contra.

El poder para proteger o para desproteger, lo compartimos como colectivo (“it takes a village”, para cuidar o para abusar, recordemos Spotlight, el film sobre la denuncia de abusos sexuales eclesiásticos en Boston, EEUU). La responsabilidad es total, absoluta y únicamente adulta.

El abuso sexual infantil (ASI) necesitamos entenderlo, muy específicamente, como un abuso de poder adulto que se expresa desde lo sexual, sometiendo al niño, niña o adolescente en una etapa de máxima fragilidad y dependencia vital del cuidado del mundo adulto (ese mundo del cual el abusador forma parte).

Desde el imperativo de especie y ético en el cuidado, necesitamos comprender que el ASI constituye un gran fracaso colectivo: no sólo del abusador, o de una familia disfuncional, o institución negligente, sino también de sistemas de salud, de educación, gobiernos, y cada una y uno de nosotros, si no hicimos todo a nuestro alcance por proteger a todo niño y niña, o por socorrer a las víctimas.

En la relación abusiva, la perversión del cuidado, de la confianza en lazos humanos, la tensión en la cordura, son inconmensurables. Si los niños no pueden distinguir entre quienes cuidan y quienes vulneran, ¿de dónde se afirman, cómo pueden aprender a detectar peligros y malestares, desde dónde se construyen?

Es difícil dar cuenta de la magnitud del daño que resulta cuando se contaminan y arrasan vínculos y espacios que debieron ser seguros y resultaban imprescindibles para cada nueva generación. Sabemos que la mayoría de los abusos son intrafamiliares, y la mayoría de los perpetradores, de sexo masculino (parientes o muy cercanos a su víctima y/o familia de ésta). Se estima que sobre un 80% de los incidentes de abuso ocurren en modalidad un perpetrador/una víctima y en residencias (de las víctimas, familia extendida, del abusador). Los datos trazan un mapa implacable.

En Chile, un estudio de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Ancud, con mujeres víctimas de incesto en su infancia, informa una alta prominencia de padre agresor (biológico, por sobre padrastro u otro familiar), y un rango de edad para la ocurrencia del incesto entre los 3 y 26 años de edad, con dos peaks: entre los 6-8 y entre los 12-14 años[5]. El Colegio de Matronas/es de Chile, en diversas intervenciones públicas, ha señalado que una mayoría de los embarazos infantiles que se registran anualmente en Chile (del orden de los 800 casos), son por incesto. Cómo asimilar tanta transgresión en cuerpos y psiquis humanas. Tanto desamparo.

Se dice que la violencia sexual y delitos sexuales contra los niños/a y adolescentes, son los crímenes más impunes. La vulnerabilidad mayor en los seres humanos es durante la niñez, y los crímenes en esta etapa tienen un carácter único: por su edad, las víctimas no tienen cómo entender, resistir, escapar, protegerse o responder ante eventos que superan sus umbrales de defensa psíquica y física. Éste es un argumento que necesita acompañar cualquier debate sobre prescripción: la no consciencia de menores de edad en relación al crimen del abuso; su no discernimiento, su no consentimiento, los años que puede tomarle a niños/as y adolescentes, sólo darse cuenta de lo vivido.

Los adultos podemos reconocer un asalto o violación, recurrir a una comisaría, un hospital, querellarnos. Los niños no pueden. Y no bastan los marcos legales especiales destinados a protegerlos si en la realidad sus derechos no son exigibles ni sus vulneraciones atendidas como necesitan serlo por su desarrollo humano incompleto. Parte de lo que necesitan, y es no prescindible, es respeto de su derecho al tiempo (más cuando éste ha sido secuestrado, robado por los abusos).

En la dinámica del abuso, las estrategias de sometimiento y silenciamiento –que siempre son violencia- y la confusión o temor frente al abusador, harán todavía más difícil que las víctimas hablen acerca de lo que viven. El abusador no sólo tiene el poder desde el cuidado (en diversos roles) y/o tuición legal, sino que además gradualmente adquiere dominio psicológico sobre su víctima.

Contando con el tiempo y autoridad adulta a su favor, el abusador cultiva una relación abusiva. Ésta se impone en lo material, moral, emocional, espiritual, o todas las anteriores. Peor será en casos de polivictimización donde el maltrato físico, el acoso moral y las amenazas (contra la integridad de la víctima, de seres queridos, de sus mascotas, o hasta de juguetes queridos), son un factor disuasivo y todavía más paralizante. Cómo no enmudecer.

Pero con o sin violencia física y psicológica directas y explícitas (el abuso siempre será violencia, y no sólo sexual), y aun sin que las víctimas sean conscientes de los daños, el trauma irá dejando su huella en cuerpos, psiquis, su desarrollo evolutivo, el presente y futuro, su salud, su calidad de vida, sus relaciones. En países como EEUU se han estimado los daños y costos (para educación, salud, la productividad nacional) de la pérdida del potencial pre-abuso de las víctimas de ASI. Sólo en ítemes médicos y de terapia durante la adultez, se señaló un promedio de gastos de un millón de dólares por víctima en la reciente defensa de la legislación por la imprescriptibilidad que fue aprobada en el estado de California. No sabemos en Chile.

Daños perdurables (de largo plazo o permanentes) en estructuras y fisiología del cerebro, en funciones como la atención, memoria y aprendizaje, alteración en mecanismos de alerta, de adquisición-extinción del miedo, son sólo algunas de las consecuencias que tiene el abuso sexual infantil a nivel neurobiológico[6].

Hoy en día, gracias a progresos en imagenología es posible contar con evidencia muy concreta –y difícil de disputar- de estos daños[7]. Hay otros: afecciones como el estrés post traumático y la depresión, son frecuentes (entre 50-70% de las víctimas intentan suicidio, más de una vez). Trastornos vinculares, del ánimo, la personalidad. Problemas médicos, sexuales. Los abusos son un ataque masivo, no menos. En la niñez y adolescencia el organismo reconoce su irrupción (aunque su víctima no pueda); la traumatización particular y altamente invasiva que ahonda la indefensión de las víctimas, comprometiendo eventualmente –también hacia etapas sucesivas, y la adultez- sus capacidades de autocuidado y autoeficacia.

Los delitos sexuales no son vulneraciones que se circunscriban a la integridad sexual: necesitamos entender esto como sociedad. No lo hemos logrado todavía, y lo sabemos porque muchos mitos persisten, estigmas, prejuicios. En el ámbito clínico, uno todavía enfrenta preguntas de los adultos tales como: ¿pero si no hubo amenazas, como va a ser abuso?, ¿sin penetración (vaginal, anal, bucal), es todavía abuso sexual, o un delito?, ¿si fueron sólo tocaciones, es menos grave?, ¿no es tan traumático si no hubo violación, cierto?, entre otras.

Hablamos de una colisión de idiomas (lo sexual adulto versus las significaciones de los niños para lo sensorial, la ternura, lo placentero, los afectos), de fuerzas, de madurez dispar, total asimetría y desventaja. El mundo adulto, demasiadas veces, y de forma insensible, pide o espera de los niños/as o adolescentes, actitudes y respuestas que a sí mismo no se exigiría. Si realmente miráramos a los niños desde su estatura ante el mundo, llegaríamos a temblar dimensionando su fragilidad y el poder que tenemos. Ojalá éste estuviera sólo al servicio de cuidar, educar; de evitar sufrimientos evitables (los terremotos no lo son, el abuso sexual sí lo es).

En el abuso sexual, aunque la situación sea intraducible en palabras, o aunque pueda bloquearse, esto no implica ausencia de sintomatología ni sufrimiento en las víctimas. Niñas/os y adolescentes llevarán su propio volcán: el trauma es susceptible de estallar en distintos momentos, o bien, habrá síntomas que sostenida o intermitentemente intentan comunicar lo que la víctima no podría, no tendría cómo decir, expresar.

Entonces, si los adultos no detectan ni responden a señales y síntomas, o si aun reconociéndolos, no interrumpen los abusos sexuales, las víctimas podrían pasar años secuestradas en el abuso, acatando el silencio que impone el abusador –vía extorsión, amenazas, pactos secretos- o simplemente callando por confusión, por miedo, por proteger a seres queridos y familias, por sentimientos de culpa o vergüenza. O porque no tienen dónde ir. ¿Dónde escapa un niño/a de 5, 8, 10 años que lleva todo ese tiempo siendo abusado en su hogar? ¿Dónde pueden ir niños y niñas que ya fueron separados de sus familias y ahora son abusados en centros residenciales del Estado a cuyo cuidado fueron confiados?

Como si todo el abandono a una situación imposible no fuera ya excesivo, una consecuencia más y de las más crueles en la dinámica perversa del abuso, es que la responsabilidad única y absoluta del adulto, de alguna forma termina siendo transferida y compartida por la víctima: ¿por qué yo?, ¿puedo negarme, pedir ayuda?, ¿es “normal”, es esto cariño, es qué?, ¿y si yo tengo/tuve la culpa de esto? Las preguntas, por sí solas, pueden ser un tormento, y más cuando los pocos niños y niñas que llegan a vocalizar algo, o piden auxilio, no son escuchados, o bien son ignorados y desacreditados.

Es devastador aceptar que no habrá intercesión; seguir callando, esperando. Mientras, la memoria hará un esfuerzo por registrar y organizar recuerdos –en la mente y en el cuerpo- de forma de que niñas/os y adolescentes sigan viviendo, creciendo, yendo a la escuela, atravesando etapas, siendo todavía dependientes del mundo adulto aun cuando esa dependencia tenga el más alto de los precios. En la relación con el abusador, la expresión “a merced de” cobra una dimensión sobrecogedora.

Cautiverio, confinación, son palabras que pocos niños pequeños conocen. Con el paso del tiempo, sobrevivientes de abuso sexual infantil e incesto, describen la experiencia y sí aparecen palabras como “acorralado”, “atrapada”, “resignado”, “rendida”, “pesadilla”, “tortura”. Podía serlo: la espera, el hiperalerta, la confusión, el terror, la montaña rusa que significa a veces saber o anticipar, y muchas otras no, “lo que venía”. El abuso es caótico, lesivo. Deja heridas físicas y en el espíritu. La memoria las registra. Y perdura.

Los recuerdos tienen también su propio reloj y se lentifica, acelera, regresa, descansa, aterra, concilia, tensiona distintas etapas, aun de adultos y viviendo vidas elegidas y “a salvo”. James Rhodes, concertista británico, señalaba hace poco en una entrevista: “cuando tu hijo alcanza la misma edad en que a ti te violaron, todo estalla”. Y a veces estalla cuando los hijos preguntan por detalles generalmente inofensivos: ¿y tu primer beso mamá, papá, cómo fue?, ¿eras feliz cuando chico, cuando joven? Qué podríamos decir.

***

Encontrar la propia voz

Tomar consciencia de lo vivido, con el paso de los años, es también asumir el abuso sexual como parte de una biografía. Muchas víctimas deberán revisar etapas completas de sus vidas a la luz de esa información perturbadora. El duelo por lo que fue, o nunca llegó a ser (el cuidado intacto, el tiempo claro de la niñez, los vínculos sin doblez ni perversión).

Las definiciones más sencillas –hija/o de, alumno, discípulo, padres, familia- cambiarán su resonancia de modo permanente desde el registro de un pasado que nadie querría tener que relatar (y menos recordar en un duelo perpetuo de la memoria) como parte de su vida. No es motivo de orgullo. No hay nada heroico o encomiable en haber sido parte de relaciones perversas en la niñez, en haber sido violados, usados, en haber vivido aterrados por años. Es horrible reconocer que gente querida fue lo fue, o que nadie interviniera para detener los abusos. No es una palabra llena de luz: “víctima”. Jamás lo será.

Es arduo llegar a testimoniar: sentirse capaz, encontrar las palabras, el momento, decidir hablar, escucharse a sí mismo/a contando esa historia. Cuando preguntan por pruebas o la veracidad de los relatos de las víctimas, uno se pregunta ¿Quién querría inventar algo así, o para qué, si siguen siendo tan altos los costos, tanto el descrédito, el estigma, la incomprensión? En sociedades que desacreditan y estigmatizan, que avalan la violencia, y/o restringen el acceso a justicia, más difícil se vuelve decidir denunciar.

“Contar lo vivido” puede tomar años y darse en muy distintas edades, dependiendo de una multiplicidad de variables. No existe un patrón único, aunque se produce un notorio aumento en los testimonios una vez que las víctimas entran a la adultez.

Veinte, treinta años pueden ser comunes como plazos, hasta lograr completar procesos y hablarlos. Algunas personas recién han develado en la ancianidad, después de una vida completa (como una señora que calló ochenta años la violación de un sacerdote a sus diez años, y sólo se sintió capaz de hablar con sus hijos al ver a James Hamilton en televisión, dos años antes de morir a la edad de 92).

¿Qué sentido tendría a esas alturas?, “¿para qué hablan ahora si ya pasó tanto tiempo?”. Son preguntas que les hacen a las víctimas. Preguntas válidas, pero carentes de empatía. Indiferentes al hecho de que una mayoría de las víctimas debió condicionar sus tiempos a los tiempos de dependencia de sus familias –hasta poder emanciparse, como adultas-, y/o viven expuestas a encuentros con sus abusadores: ya sea porque éstos fueron juzgados y sentenciados a cumplir penas remitidas (en régimen de libertad condicional), o porque sin juicio, tampoco recibieron sanción social, y en familias o comunidades –pastorales, por ejemplo- continúan presentes.

El vínculo no interrumpido con abusadores, es una nueva forma de vulneración e impunidad donde se ignora el dolor de las víctimas, se hace “la vista gorda” ante la violencia sexual y el comportamiento delictivo, y no mide ni evita el riesgo de reincidencia y de daños para otros niños.

¿Para qué hablar? La misma pregunta inmisericorde se la plantean a sí mismas muchas víctimas y nuevamente el lugar es de desvalimiento, de silencio, semejante al que impuso el abusador en la niñez. Pero ahora es la sociedad, o la propia justicia quien lo habilita y demarca. Los límites de este abandono, cómo eludirlos, cuando observamos la enorme brecha entre la gravedad de los delitos sexuales contra niños, sus penas máximas hoy en Chile, y los plazos de prescripción (M. Contreras, abogado, resumen situación CL):

Los plazos de prescripción -inadecuados, desinformados, anticuados, y francamente arbitrarios- excluyen a miles de víctimas de ASI de la posibilidad de denunciar e iniciar acciones legales, si sus tiempos humanos no coinciden con los tiempos de la ley.

Las leyes en nuestro país todavía no reflejan la comprensión que se requiere acerca de la extensión y gravedad de las consecuencias del abuso y violencia sexual, y del valor que tiene, para las víctimas y como sociedad, respetar el derecho al tiempo de elaboración y develación, si de ello dependen la posibilidad de denuncia y justicia, de sanción efectiva para estos crímenes. De no impunidad de los abusadores.

A la luz de los progresos científicos para comprender los efectos del trauma por violencia sexual, no se justifica persistir en plazos que obstaculizan su reparación. Y aunque podemos entender el sentido de la prescripción, no podemos dejar de sentir que de alguna manera nos deshumaniza, nos arriesga a la pérdida de cordura social.

Si no hay posibilidad de justicia, el delito bordea lo inexistente: “como si” el abuso no hubiese sido, “como si” no viviera entre nosotros la posibilidad del daño todavía, para otros niños. La impunidad lleva olvido social, lesiona la confianza, la paz, la convivencia. Significa un retroceso en nuestros esfuerzos por prevenir el abuso sexual, y envía un mensaje de indiferencia o de endoso, inclusive, de la violencia sexual que se expresa en diversos delitos contra los niños. Delitos que ya hemos consensuado son dañinos y deben ser punibles.

Más cuesta entender la rigidez en la defensa de la prescripción cuando hablamos de crímenes cuyas secuelas –físicas, psicológicas, sexuales, relacionales, laborales- probablemente jamás cesen, o al menos se tomen muchos años (todavía más) de las vidas de los sobrevivientes.

El impacto del daño necesitamos considerarlo en función de la niñez, de cada ser humano, cada víctima, del tiempo subjetivo del trauma. El derecho a ese tiempo es un mínimo humanitario: son demasiadas las víctimas, 60-80%, que no develarán en la niñez o cuyo abuso no será detectado ni interrumpido.

En términos generales, las conclusiones de diversos estudios indican que a mayor complejidad del abuso sexual -intrafamiliar, prolongado, con penetración, y polivictimización-, la revelación será menos frecuente y mucho más tardía. Un estudio reciente sobre develación de ASI en Chile, publicado por el Centro de Estudios en Infancia, Adolescencia y Familia de Paicabí[8], concluye que: “sólo un tercio de las niñas y niños revela de forma temprana. Esto es coherente con estudios previos que describen que niños y niñas tienden a revelar el abuso de forma tardía o incompleta, o revelar y retractarse, o revelar de manera progresiva”[9].

Por su parte, Fundación Previf, comparte un promedio de 17-20 años en pacientes mujeres adultas (mayor prevalencia del ASI es en niñas, una de cada tres) para comenzar a verbalizar el abuso vivido en la niñez y/o adolescencia. Este dato es consistente con la literatura especializada (y lo que reportan organizaciones internacionales) que señala un promedio de 15 a 20 años de demora (independientemente de intentos de develación en distintos momentos de la niñez o adolescencia, desoídos o ignorados), tomando a algunas víctimas 30 años poder verbalizarlo, un tiempo que no es infrecuente para quienes vivieron violaciones.

***

Valor de la denuncia para la paz social

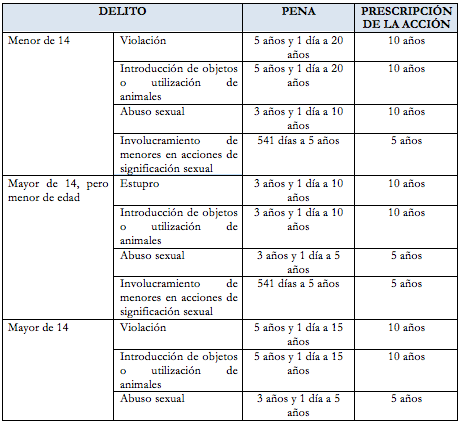

Queremos compartir con ustedes una gráfica que trata de resumir distintas fuerzas que inciden y tensionan para los niños y niñas víctimas, la posibilidad de llegar a develar, o que sea detectado, el abuso sexual:

No sé cómo, en nuestro sano juicio, podemos atrevernos a establecer límites mandatarios o siquiera “deseables” para el dolor humano y su necesidad de contención, de testimonio, de trato justo.

En una sociedad democrática, no se puede extinguir la posibilidad de justicia para víctimas que nunca renunciaron a derechos de denuncia y/o prosecución de acciones en la justicia. Simplemente no sabían, no podían; nunca estuvieron en condiciones de comprender el crimen, ni de elegir o renunciar a nada.

Muchos hemos querido pensar que la ética del cuidado humano no es separable de la justicia; que las leyes son herramientas al servicio de la sociedad, y de la protección de la niñez, como una prioridad irrecusable. Pero aquí nos enfrentamos al argumento de tiempos transcurridos y prescripciones que, como certeza, sólo sirven a abusadores sexuales: personas que frente a interpelaciones de sus víctimas, ya adultas, todavía responden con un ¿y quién va a creerte?, tan seguros de su poder, de marcos legales que operan a su favor, y de la ausencia de la sociedad y de Estados que fallan en proteger y garantizar justicia, aun conociendo patrones de criminalidad y de violencia como la que se ejerce contra la niñez en Chile: 71% de los niños/as y adolescentes sufren algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica y/o sexual (Unicef Chile, 2012). Qué dice eso de nosotros, de la clase de relación que establece este país con sus niños/as y adolescentes.

Sabemos que existen crímenes para los cuales todas las sentencias o indemnizaciones del mundo, no alcanzan. No por ello, desistimos de la voluntad de cuidado que entraña la justicia por insuficiente que siempre parezca, y que sea en realidad, frente a lo inexpiable.

En sociedades democráticas, afortunadamente, aumentan los esfuerzos por dar mejores respuestas, más humanas, y un número creciente de países avanza en iniciativas por legislar la imprescriptibilidad, o el aumento significativo de plazos de prescripción para delitos sexuales (contra niños, niñas y adolescentes, o bien, sin distinciones de edad, como sería humano y deseable):

- En EEUU, 36 de sus cincuenta estados tienen alguna imprescriptibilidad (penal o civil o ambas) para estos crímenes.

- En Boston, por ejemplo, se está intentando aprobar un plazo de cincuenta años, reconociendo además la necesidad de sancionar no sólo a personas naturales sino jurídicas también (la no-prescripción para colegios, iglesias, sistemas públicos y privados de protección de menores, etc).

- La tendencia se intensifica, a propósito de los abusos eclesiásticos, y el 2016, particularmente, luego de casos muy mediáticos como el que involucró al comediante Bill Cosby, a cuyas víctimas les llevó décadas ser escuchadas.

- Existen diversas proposiciones e iniciativas que contemplan extensiones o suspensiones plazos de prescripción penal y/o lo civil; o que consideran la imprescriptibilidad para algunos delitos, y/o para la denuncia y la acción legal, mas no para la condena. La excepción por ADN y “discovery rule” (derivado de casos de negligencia médica) han permitido extensiones de plazo a partir de pruebas de ADN, o del descubrimiento que realiza la víctima sobre el delito como tal, o sobre la relación entre éste y las lesiones.

- En otros estados, mientras logran avanzar en la imprescriptibilidad, han encontrado soluciones como las ventanas o suspensiones (o levantamientos) de plazos de prescripción durante períodos de 2 y hasta cuatro años, que han permitido a muchas víctimas de abusos sexuales –cuyos plazos habían prescrito- encontrar justicia. No fueron millones ni miles siquiera, ni representaron ningún colapso de sistemas penales, civiles, ni del orden social.

- Entre los países que cuentan con imprescriptibilidad para todo delito de índole sexual, como por ejemplo Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia, y Canadá, encontramos sólo para este último el dato de qué porcentaje de víctimas hace ejercicio de su derecho: 6%. Apenas. No alcanza para el colapso ni la debacle del sistema judicial ni la “caza de brujas” que algunos avizoran

- En Suiza, se logró el 2008 la imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos en contra de niños prepúberes así como de las penas correspondientes.

- En Latinoamérica, no existen países todavía con imprescriptibilidad para el ASI –según datos Amnesty International- pero en Argentina, el 2015, se aprobó en Cámara y Senado (por unanimidad) el proyecto ley por la no prescripción y el respeto al derecho del tiempo para las víctimas. Y en México, aunque la imprescriptibilidad no se contempla a nivel federal, existe una excepción estatal (Oaxaca, desde 2010).

- Conclusión: no es imposible, es realizable y el mundo civilizado avanza en esa dirección.

Hoy más que nunca las legislaciones deberían tener la capacidad de adaptarse a la realidad de las evidencias –y a las evoluciones de sistemas de justicia- para responder de forma adecuada y sin discriminar, a las necesidades de protección de la niñez y de justicia frente a los crímenes cometidos en su contra.

Las herramientas jurídicas deberán ser un instrumento que permita encarnar en un marco legal la protección específica e indispensable que los poderes del Estado tienen la obligación de brindar a la infancia y a las víctimas del abuso sexual infantil. Esta protección necesita que nuestro sistema de justicia asegure las condiciones que permitan a las víctimas completar sus procesos psicológicos, y mantener abiertas las posibilidades si deciden compartir su relato, y realizar la denuncia y acusación que inicie la acción penal (y queda la pregunta abierta por plazos de prescripción en lo civil).

Con anterioridad a que la víctima del delito complete su proceso psicológico, sencillamente no existen las condiciones requeridas para punir tales conductas. Citando el documento que haremos llegar a vuestra comisión (elaborado en conjunto con abogados/as penalistas): “si la sociedad tiene pretensiones de que los delitos sexuales contra menores sean efectivamente penados, debemos asegurarnos de que existan las condiciones que aseguren que ello sea posible y ello será únicamente en la medida en que permitamos a las víctimas completar sus procesos psicológicos. Solo así, la pretensión de punición contra tales delitos tendrá una posibilidad de efectuarse en la realidad”.

La pregunta principal es acerca del valor que conferimos a la sanción y condena de crímenes (ya consensuados como horribles y punibles) donde las víctimas necesitan de un tiempo distinto –reiteramos: por la edad en que fueron cometidos los delitos- para comprender, procesar y verbalizar su experiencia, y decidir, en condiciones de pleno acceso a la justicia, sin presiones, si y cuándo inician acciones legales que además tienen un valor para la paz social, para la protección del colectivo. Aquí no es la prescripción, sino la imprescriptibilidad, lo que puede asegurar esa paz.

La pregunta a la que responde el proyecto ley actualmente en revisión NO es, ni será, ni necesita ser sobre aspectos procesales (que deberán ser resueltos por el sistema de justicia, los jueces, expertos, etc), o que son resorte de la institucionalidad defectuosa con que contamos actualmente. Es al menos una desinteligencia cuestionar al proyecto de ley -o peor: negarse a la idea de legislar siquiera- porque éste no cumplirá metas que le son ajenas e inalcanzables por lo demás.

El abuso sexual no desaparecerá por una rectificación en los plazos de prescripción, menos en una sociedad que no ha decidido todavía que es urgente y prioritario detener la aberración de la violencia y el abuso sexual. ¿Qué acciones realmente serán capaces de asegurar la debida prevención y erradicación, ojalá, de estos flagelos? es algo que merece y obliga a mucho más trabajo como nación.

Ningún proyecto ley es la “panacea”. Los fines son más modestos: ser una pieza más, en un engranaje donde todos necesitamos ser parte -y el Estado, de una buena vez- para evitar y detener estos sufrimientos y torturas contra niños, niñas y adolescentes, sancionar a abusadores sexuales y sus crímenes, y permitir que sea posible alguna justicia.

El PL también aborda nuestros fracasos como sociedad y Estado: si ya fallamos en evitar abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, y todavía en 2016 son miles y miles de víctimas y sobrevivientes de distintas edades, entonces lo menos que puede prodigar una sociedad mínimamente humana y decente, es respuesta, asistencia y real acceso a justicia si y cuándo las víctimas estén en condiciones de poder denunciar e iniciar la acción penal.

Dejamos planteadas nuestras preguntas en relación a la prescripción civil, la responsabilidad de personas jurídicas (instituciones religiosas, educativas, centros de protección del Estado, y muchos otros lugares donde niños y niñas son víctimas de abusos horribles, y que deben responder por estos crímenes como instituciones).

Asimismo, no está fuera de la mesa la consideración de los abusos sexuales como crímenes de lesa humanidad, y podría ser un camino, entendemos, en base a las recomendaciones de Naciones Unidas, y de fallos de la CIDH. Queremos confiar en que legisladores y poder judicial podrán encontrar la mejor respuesta. Concebir junto a nosotros, que las leyes no están disociadas del cuidado y están REALMENTE al servicio de la protección de la niñez, especialmente y de modo prioritario.

***

ASI y responsabilidades colectivas

El problema del abuso sexual y la violencia sexual contra niños/as y adolescentes menores de edad, requiere de un esfuerzo que excede, por cierto, el ámbito de lo legislativo, pero que lo involucra de modo vertebral (y no es renunciable). Para quienes, además, vemos las leyes y a la justicia como inseparables de lo humano, se hace muy difícil comprender la impiedad de ciertos argumentos ante la dimensión de la tragedia que entraña la violencia sexual. Mayor disposición atestiguamos en declarar imprescriptibles delitos económicos que contra vidas y cuerpos humanos. No podemos comprenderlo. Sencillamente no podemos.

Hace mucho la OMS y la CDC señalaron que el ASI es un problema de salud público urgente, a nivel mundial, tanto en su prevención, la detección temprana así como en la generación de respuestas comprensivas de servicio y asistencia a las víctimas (la responsabilidad sobre acceso y costos de la terapia, es una deuda ética) y co-víctimas. Hablamos de reforma educacional, y ésta no puede separarse de un esfuerzo superlativo por la prevención bien realizada y la educación en sexualidad, afectividad y relaciones humanas para todo ciclo escolar, junto a la definición de términos de relación exigibles al mundo adulto, en la relación docentes-estudiantes.

El esfuerzo en educación es además desde la educación superior, en la formación de pre y postgrado que responda de manera eficiente e impecable a las necesidades de la población infantil en materia de abuso sexual: prevención, detección temprana, atención en salud adecuada, acompañamiento en la develación, en procesos de justicia y reparatorios que sean protectores e idóneos (un tema crítico es la formación de peritos). Por último, la educación es un imperativo para la sociedad toda e involucra conversaciones y difusión de información que sirva al cuidado, en todo espacio: lugares de trabajo, servicios de salud, los medios, compromisos de instituciones públicas y privadas. Es una gran tarea la que tenemos por delante, pero será siempre incompleta si desestimamos la urgencia de legislar la no-prescripción

Sólo podremos ser un país humano, que cuida, si lo hacemos juntos. Muchos hombres y mujeres sobrevivientes de abusos sexuales ya no tuvimos derecho a justicia. Pero siguen siendo miles las víctimas, y miles los abusadores que confían en la impunidad que el Estado de Chile y su actual legislación habilita. Creemos que podemos cambiar esta situación.

La ley de #ASIimprescriptible, incluso más que para los adultos y adultas sobrevivientes, es una ley para el colectivo completo, junto a todos nuestros niños.

Es tiempo de cuidarnos, con todo lo que ello significa: cuerpos, espíritu, alegría, duelos, justicia, reparación, restitución. Un país que no es capaz de responder y cuidar a sus niños y su gente evitándoles de abusos (y peor, un país que arriesga endosar y ser parte de estos delitos), no tiene futuro, o no tiene un buen futuro (y para malos futuros, no estemos disponibles).

El engranaje de los abusos es vasto, insidioso, cuesta verlo, por eso hay que darse empeño, maña, no se trata de vivir paranoico ni amargado, de ninguna manera: es estar atentos, presentes, conscientes de que podemos poner límites, sacar la voz y la cordura (callar y negar realidades no nos ayuda), y a fin de cuentas, movernos desde el agarre a la vida, lo bueno de ello, que cuando lo sentimos en peligro, nos activa, eso es mamífero, humano. Y es una TREMENDA fuerza y poder, cuando la reconocemos en nosotros.

No se puede vivir ni siendo víctima de abusos ni viviendo rodeado de ellos o de omisiones que vienen a ser otra forma de vulnerar, Hay que volver a confiar y eso se logra con señas claras, leyes humanas, en un Estado también humano. No porque falle o demore en serlo, vamos a bajar las expectativas. La ciudadanía ha sido tremendamente clara y solidaria al respecto, y así lo atestiguamos en las adhesiones a la carta pública a los tres poderes del estado “Abuso sexual imprescriptible en CHile: es tiempo” (www.abusosexualimprescriptible.cl).

Por nuestro lado, los y las sobrevivientes de crímenes sexuales en la niñez y adolescencia, y las familias de niños y niñas víctimas que actualmente están transitando procesos muy difíciles, nos ponemos a disposición con todo lo que hemos debido aprender de una experiencia que queremos prevenir y evitar a toda, TODA, costa para las nuevas generaciones. Que conozcan un país bueno, protector, responsable. Capaz de expresar amor y tratar honorablemente al fin a sus niños y niñas.

“Someone that victimizes a child should never be able to hide behind time”. Ken Ivory, parlamentario estadounidense.

**************

[1] El año 2002, la OMS había estimado 150 millones de niñas y 73 millones de niños (Break the Silence initiative, WHO, Unicef).

[2] De los pocos estudios de prevalencia mundial disponible, destacamos el de la U. de Barcelona, 2009: “Meta análisis de la prevalencia del ASI” (65 investigaciones de 22 países para obtener un índice estimado de ASI a nivel mundial), Pereda, Noemi et al.

[3] Carabineros de Chile, “propuesta de estrategias en el control y la prevención para el delito de abuso sexual en niños, niñas menores de 14 años”, año 2012

[4] Herman, Judith (Harvard Medical School, Victims of Violence Program at Cambridge Hospital) 1997: Trauma and Recovery, Basic Books, EEUU

[5] García Benítez, Katia: “Qué hacer frente al abuso sexual infantil en el ámbito escolar”, presentación para Mineduc, agosto 2016.

[6] Un muy buen trabajo es el de Noemi Pereda y David Gallardo-Pujol de la Universitat de Barcelona, “Revisión sistemática de las consecuencias neurobiológicas del abuso sexual infantil” (2011). Otras lecturas recomendadas: “El cuerpo violado” de Maurizio Stupiggia (Cuatro Vientos, 2011) y “The body Keeps the score”, de Bessel Van der Kolk, (Penguin Random House, 2014).

[7] Hart, Heledd, and Rubia, Katia (2012). Neuroimaging of child abuse: a critical review. Front Hum Neurosci. 2012; 6: 52. Published online 2012 Mar 19. doi: 10.3389/fnhum.2012.00052

[8] En Chile, las dos organizaciones pioneras (a partir de los noventa) en intervención ASI son Paicabí, en la V región, y Previf en la R. Metropolitana. Son dos espacios donde recurrir por información valiosa y actualizada.

[9] Arredondo, V., Saavedra, C., Troncoso, C. & Guerra, C. (2016). Develación del abuso sexual en niños y niñas atendidos en la Corporación Paicabi. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 14 (1), pp. 385-399.