RENT o el cuidado ético de los niños y los hombres (1 de 3)

Fue este invierno recién pasado, en EEUU. Veníamos conversando, contentas de haber participado en una actividad comunitaria – One Billion Rising, como todos los últimos años, en febrero. En la carretera, casi solas, junto al cielo precioso de justo antes de la tormenta. En la radio tocan “Rent” de Pet Shop Boys, mi hija deja de conversar y se apresta a cantar. Conoce el tema, está en mis listas, pero ahora ha crecido y mucho más que tararear, ella repite versos, estrofas completas. Una historia de dos.

“Mamá: ¿entonces la niña le paga el arriendo a su boyfriend?”. Mi cabeza y corazón tropiezan. Miro por el espejo retrovisor y me encuentro con los ojos más grandes y brillantes del mundo, esperando una respuesta.

Un poco acerca de la canción: en alguna entrevista los PSB contaron que fue escrita desde la perspectiva psicológica de una amante (de Kennedy, se decía) aun cuando el título evocara un “rent-boy” o gigoló. Las ambigüedades fueron intencionadas y en la letra, “I love you”/ “you pay my rent”, no llevan conector, haciendo más difuso el límite entre el amor y los arreglos financieros, las formas de trueque o pago por el afecto (“arreglos mercenarios” fue el término usado por uno de los miembros del dúo). Por supuesto nada de esto es parte del diálogo con mi hija de sólo 7 años.

A su pregunta respondo con otra: ¿y qué crees tú, qué imaginas? Me responde que ella cree que la historia es de un músico que lucha (“struggling musician”) por hacerse conocido “y después fue famoso, por eso su canción está en la radio, pero cuando era más pobre, su polola que tenía más plata, lo ayudaba a pagar el arriendo, la comida y la ropa”. ¿Y qué opinas tú de eso?, le pregunto.

Vamos bien, qué increíble este diálogo, pero en un traspié de puro acelerada, escapa un juicio que puede teñir cualquier respuesta de mi hija: “…porque no es la idea estar pagándole el arriendo a ningún pololo”, digo, al tiempo que quiero frenar el auto para cortarme la lengua.

Emilia menos mal no se deja “teñir” y no duda un momento en reclamar que siempre le hemos dicho que todos nos tenemos que ayudar, “¿entonces por qué una polola no puede ayudar a su pololo si lo necesita? Yo sí lo haría, y también me podría él ayudar a mí después”.

Me di cuenta de que todavía yo era capaz de hacer la vista gorda ante algunas desigualdades cuando se trataba de un hombre. Tema para autoexamen: cómo irrumpía aún la memoria de dos personas (un padre y una ex pareja de juventud), abusivas en todo sentido imaginable, incluido el económico. Pero esas historias no pertenecían a mis hijas, y a mí tampoco en realidad, ya no si durante la mayor parte de mi adultez, la dinámica en pareja ha sido: nos cuidamos, nos “prestamos” resiliencias, yo tengo 3, tú tienes 7, o viceversa, y juntos tenemos 10.

“Claro que las parejas pueden ayudarse y tomar turnos, hija”, exclamé, y vi su cara por el espejo retrovisor regalarme una sonrisa triunfante. “Hay que apoyarse en sueños de cada uno y de a dos, o en familia, o de muchos más”. De verdad creo lo que digo, creo en el cuidado, en su imprescindible mutualidad, en lo inseparable de cuidarse y cuidar, de dar -o tratar cuanto uno pueda- lo que uno también pide o sueña para sí, esa dignidad, ese afecto.

En el dialogo con mi hija quiero ser didáctica, y entusiasta en lo que puedo mostrar, y busco ejemplos a propósito de RENT entre recuerdos que me cuesta encontrar. Saltan nombres de amigos que quedaron cesantes y vieron cómo sus matrimonios agonizaron o terminaron por el tema económico (por deterioros en tensiones ya existentes, o porque verlos desmoralizados causaba exasperación en sus parejas, o porque fue insalvable la “pérdida de respeto”, como les dijeron a algunos). No pude recordar, en cambio, a una sola mujer de entre mis amigas, que en la misma situación, hubiese enfrentado cuestionamientos. Quizás las nuevas generaciones lo estén haciendo mejor, realmente entendiendo el junt@s desde otro lugar. Desde otra escucha.

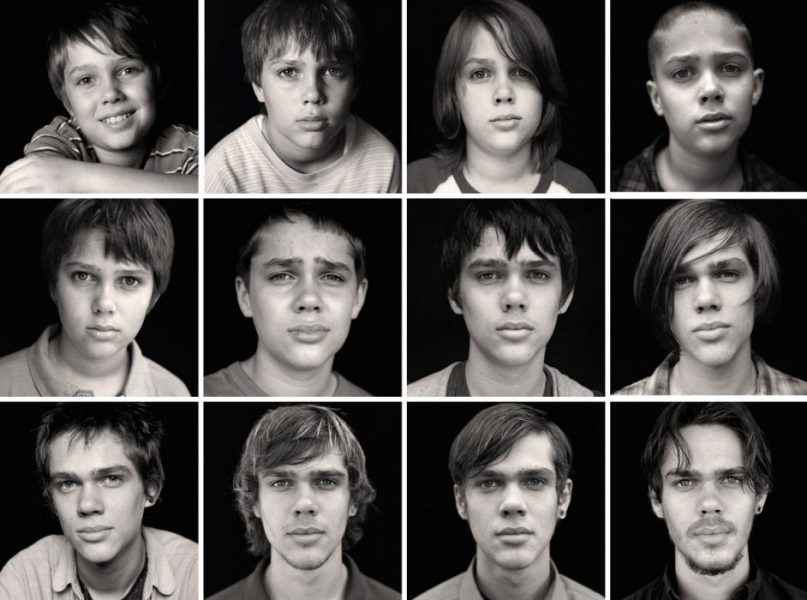

Yo aun debo aprender, y no es tan fácil. Pero tengo oídos prestados, ojos claros disponibles: de mis hijas, de tantos niños y niñas con quienes he cruzado camino. No he sostenido en los brazos un hijo hombre, no conozco esa experiencia, ese amor, pero imagino a esos niños y quiero, desde ellos, mirar a los hombres del mundo: del mío y en latitudes lejanas. O al revés, tratar de ver en los hombres, la seña de los niños que fueron. Un “rewind” en segundos que pueda servirme como antídoto en la tentación del juicio o la generalización; algo que me proteja de la indiferencia que no es permisible si de cuidar se trata, a “toda la niñez”. Todas las vidas.

***

Violencia y silencios

“Rent” jamás será la misma canción después de Emilia, su versos nuevos, su inocencia. Yo no soy la misma.

Mi hija mayor, cuando chica, alguna vez me dijo “tanto nombre, tanta teoría: las personas son distintas pero el respeto es igual”. Su hermana mayor, a una edad similar, reitera la pregunta más importante : ¿no era que todos teníamos que ayudarnos por igual?

Seguramente la discriminación, si se la explicara en detalle, le parecería tan absurda como le parece a la nueva generación que destruyamos la tierra, que existan guerras, que no nos alineemos naturalmente con el instinto de perseverar en la vida. Hay un “amor” que no ve colores, géneros, edades. Ve humanidad solamente.

Entre adultos, sin embargo, persiste el doble estándar, el criterio dispar, discriminador. A algunos se les exonera por las mismas razones que se condena a quienes son considerados “adversarios”, “los otros”, como una distinción que avala la indolencia. Es confuso. Es injusto. Y se vuelve difícil transmitir a las nuevas generaciones una ética de los DDHH, del respeto y solidaridad entre géneros, o simplemente entre seres humanos.

Nadie cuestionaría la balanza en cruel desventaja para niñas y mujeres –abusos sexuales, violaciones, golpizas, femicidios- pero solemos omitir, demasiado a menudo, las violencias que se ejercen contra niños varones, adolescentes, o contra hombres adultos. O contra el ser humano de quien se trate. Personas, sin distinción.

Las omisiones son más profundas si ni siquiera es posible para sus víctimas, reconocer la violencia; si dudan, o si aun sabiendo que están frente al daño, sienten que no tienen derecho a denunciarlo. Es lo que pasa con muchos niños, y hombres. “Mi mamá siempre le pega cachetadas y le grita garabatos a mi papá y él no se defiende, pero ¿lo que ella hace está mal, o no?” pregunta de un niño de quinto básico, en volumen muy bajo.

Un adolescente de segundo medio cuenta de una polola que se comporta de forma similar, y se cuestiona: ¿es violencia o no? Maridos que reportan agresiones -con lesiones- en la comisaría, son mirados con lástima o incredulidad o sorna, o bien son convencidos de no dejar constancia. Son pocas las excepciones. Supe de un carabinero mayor que se atrevió a aconsejar a un joven recién casado “es mejor separarse porque hay conductas que no cambian, hijo”. El joven tomó la decisión cuando sufrió cortes en la cara a manos de su pareja.

Cuesta hablar de estas cosas en tiempos donde la violencia contra las mujeres está desbordada: los femicidios, violaciones, actos inenarrables donde mujeres de nuestro país y otros, han sobrevivido contra todo pronóstico al ensañamiento de sus agresores hombres. Enmudecer, recogerse. Esa violencia es demasiada. Habría que pedir prestados corazón, estómago. Voz. ¿Hablamos por todos, mujeres y hombres, cuando los dañan? ¿Por niñas y niños?

Nuestras omisiones dicen mcho. Los silencios de quienes sufren callados, también. Los ojos, los cuerpos, la presencia quieta o en movimiento de cada uno y una, de cada comunidad. Todo es voz. Escuchar es un rito complejo, completo (décadas y todavía aprendiendo). Radical.

“Me asusta crecer, convertirme en lo que son los hombres grandes”. Dichos de un niño de sexto básico, en Chile (lo recuerdo bien) y no exactamente igual, pero muy parecido, fue el planteamiento del hermano mayor de una amiguita de Emilia en EEUU, de la misma edad (11, 12 años), apenas hace unos meses. Ambos niños, de países y culturas diferentes, coincidían en un temor que no surgía de la nada, ni sólo de noticias sobre actos violentos cometidos por hombres. La ansiedad se alimentaba también de dichos y discursos donde lo inescapable y lapidario del lenguaje y las sentencias acerca de lo masculino, iba quedando en los niños con peso de designio, de profecía, aunque nunca sea esa la intención (y eso no nos libra de responsabilidad). Si iban a convertirse en adultos, estos niños sentían que debían desvelarse por violencias inevitablemente agazapadas en su psiquis y cuerpos masculinos, listas para asaltar, subyugar, para no respetar y ser cómplices casi innatos del sufrimiento de mujeres con quienes cruzarían camino más adelante en sus vidas. ¿Con quién hablar, cómo deshacer conjuros?

“Yo no soy así. Ni quiero ser”, dicen estos niños. Y no tienen por qué. Claro que no. Los esfuerzos por una educación desde el cuidado, poco a poco dan frutos, pero no podemos perder atención sobre los actos y palabras con que estamos enriqueciendo o minando lo que sienten niños y niñas de hoy, y no hablo sólo de la educación preventiva que podamos realizar en relación al cuestionamiento de relaciones de dominación patriarcal, la desigualdad. la restricción de los estereotipos en el desarrollo infantil, y la resistencia colectiva para detener y erradicar la violencia de género. Cada hogar, cada sobremesa, cada noticiero, las RRSS, todo es espacio posible de enseñanza, de construcción, de escritura de una historia de posibilidades desde la mutalidad del cuidado, la solidaridad de géneros…o solidaridad simplemente. La niñez es una

¿Cómo distinguir o jerarquizar heridas? Queremos evitar a niñas y niños sufrimientos evitables como la violencia, toda violencia: física, sexual, emocional, escolar, del Estado. Y la nuestra, por no escuchar, por lo que decimos, o por lo que dejamos que se diga, que digan otras y otros, sin inflexiones.

¿Qué escuchan los niños en nuestras voces y discursos? ¿Qué conservan y qué silencian los niños hombres frente al eco de esas voces? ¿Cómo se reciben generalizaciones sofocantes, rabiosas, y qué escucha ese corazón donde habita el amor por papás, hermanos, abuelos, maestros que son hombres? Y en el cariño consigo ¿qué huella queda?, ¿y en la posibilidad de la amistad y afecto con otros niños hombres, construyendo un espacio de intimidad que no sea golpeado, además, por la violencia homofóbica? Esto es de la mayor trascendencia. Porque las pérdidas no son sólo de sentido de dignidad, de autoconfianza, de autoestima, en presente y futuro. Las pérdidas son cesiones de territorio al abuso, al daño.

***

Silencios y abuso sexual de los niños

En actividades de prevención de abuso sexual, surgen testimonios de adolescentes, notas que me entregan a la salida (de manera anónima), o esas miradas que sin decir nada, lo dicen todo. La cabeza asiente sin querer, el cuerpo se reduce ante palabras que describen los confines de una niñez vulnerada: “también los niños y muchachos están expuestos…”, digo, y a más de alguno se le escapa un “síiii”. El tono puede variar –fuerza, duelo, indignación, alivio- pero la resonancia es la misma, categórica: sí. Un sí enorme, no sabemos cuánto en realidad.

Las estimaciones en relación al abuso sexual de los niños varones nos dejan con sensación de deuda. El último informe de violencia contra la infancia de Unicef (2014) explicitó la dificultad –a modo de disculpa, muy franca, y provocativa, además- de conseguir datos fiables en relación a los niños (las niñas abusadas sexualmente eran 120 millones en el mundo).

Los niños comentaron que no denunciaban ni buscaban ayuda por los siguientes motivos: porque debían ser estoicos (era su creencia), por temor a ser estigmatizados por “posible homosexualidad” (anterior o posterior al abuso, como consecuencia de éste), y para proteger a sus familias de represalias.

Cómo enmudecen a la niñez, cómo la estrangulan los estereotipos. El patriarcado pesa sobre los niños y adolescentes varones, las nociones sobre el “deber ser” de lo “masculino”: valientes, reservados, sin llanto, sin queja, sin voz, y sin margen de diversidad sobre su identidad, sobre su orientación sexual. Compartía en un escrito de un par de años atrás, cómo en procesos de reparación, es frecuente la pregunta (angustiada en general) de madres y padres sobre la posible homosexualidad de hijos varones que han vivido abusos sexuales. No es una pregunta común cuando se trata de niñas.

Los silencios de los niños, entonces, además de colgar de un abismo demarcado por el abusador/a (haya exigido o no secreto), persisten por miedo a la respuesta y el juicio social, el estigma, o por confusiones pantagruélicas sobre lo que es y no abuso (cuando todavía se considera una “proeza” que púberes sean “iniciados sexualmente” por mujeres mayores de edad), o por razones tan simples y brutales como ¿para qué hablar? Para qué si nadie escucha, si nadie dijo que podía hacer uso de esa voz, que merecía respeto, ser reconocida como existente.

Un ejemplo: se reprocha el uso de la palabra genérica “niño” o “niños” si hablamos de la infancia, y se nos recuerda que siempre debemos ser precisos. Explicitar “los niños y las niñas” así sea que debamos repetirlo veinte, treinta veces en un párrafo (recuerdo la protesta del escritor Javier Marías, años atrás, y mi sentimiento de culpa por encontrarle bastante razón). Pero muy rara vez, cuando se habla o escribe de violencia sexual, se alza la misma defensa o reclamo en pos de los niños varones si se los ha omitido y sólo se ha mencionado a las niñas y mujeres como víctimas. ¿Dónde queda la igualdad ahí? Más importante: ¿dónde queda el aprecio por sus vidas? Me preocupa esa ausencia. Son los mismos cuerpos inocentes, vulnerados. Y las mismas voces tenues, abdicando en la sombra al final de una pared.

Con luces en las venas, en las intenciones, necesitamos traer todas esas voces al frente, para que nadie deje de escucharlas en su idioma, sus vocabularios, “en cuclillas” nosotros, recibir lo que los niños hombres cuentan, a su ritmo, varias veces, hasta que una historia de daño no sea sólo una historia del daño, sino de la propia voz, niño-adolescente-hombre, voz libre, autora de una vida que se cuida, y es cuidada también por todos nosotros.

***

Imagenes: Ellar Coltrane (8 a 19 años), protagonista del film “Boyhood”.